お通夜やお葬式、法要(法事)に僧侶を招いた際は「お布施」を納めます。お布施はお金をそのまま渡すのではなく、香典と同様にふさわしい封筒に表書きや金額、氏名などを記入しなければいけません。

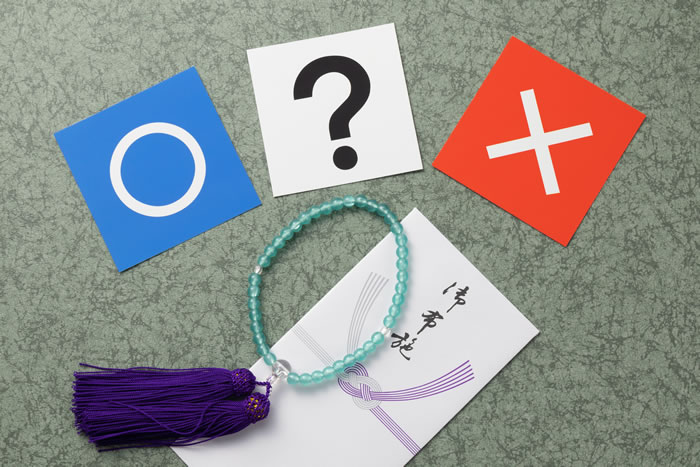

お通夜やお葬式では、香典は「薄墨」の筆ペンを使って記入しますが、お布施も薄墨を使用しなければいけないのでしょうか。

お布施を包む封筒の選び方とともに、書き方や薄墨の基準を解説します。

もくじ

お布施を包む封筒の種類と選び方を解説

お布施を包む封筒にはいくつか種類があり、地域や宗派によって選び方が異なります。

そもそものお布施の目的とともに、封筒の選び方と種類について解説します。

お布施の封筒は装飾のないシンプルものを使用する

お葬式や法要(法事)に僧侶を招き、読経をしてもら場合「お布施」を包みます。

お布施は僧侶が読経してくれたことへの料金ではなく、来てくれた僧侶へ感謝の気持ちをあらわすもの。また、お布施は檀家が寺院を経済的に支援する寄付金でもあります。

本来、お布施とは信者が欲を差し出す仏教における修行のひとつでした。財産を差し出して欲を捨てることを意味しているため、お布施を包む封筒は豪華な袋にする必要はありません。

簡易的な封筒に入れて渡しても、僧侶に対して失礼になることはほとんどないので、封筒にあまりこだわる必要はないでしょう。

基本的には水引も不要だが、地域や宗派によってマナーが異なる

お布施は香典や御仏前でもないので、水引のついた不祝儀袋を使う必要もありません。ただし、水引の有無は地域や宗派によって細かな違いがあるため、適切な封筒べるよう予め確認しておくとよいでしょう。

お布施で使用できる封筒の種類と選び方

お布施を包むのに使用できる封筒は、主に5種類ほどあります。仏事の種類や地域、宗派の風習に合わせて、それぞれ適切な封筒を用意しましょう。

水引のないシンプルな封筒はどんな仏事でも使える

お布施を包む封筒として最も一般的なのが、水引のないタイプの封筒です。近年では予め「お布施」と印刷された封筒もあります。

水引のないタイプの封筒は宗派を問わず、どんな仏事でも使える万能な封筒なので、どれを選べばいいか迷った際は水引のないタイプを選べばよいでしょう。

水引のないタイプには無地のものや装飾柄の入ったもの、単純な封筒タイプや多当折りで中袋のあるタイプなどがあります。

基本的にどれを選んでも問題ありませんが、お布施の金額が高いほど高級感のあるものを選ぶのがおすすめです。

金額による目安は以下の通りです。

- 数千円~20,000円程度まで:無地の封筒タイプ

- 30,000~50,000円程度:無地の多当折りタイプ

- 60,000~10万円以上:無地の多当折りタイプ、装飾柄入りの多当折りタイプ

そもそも形式にこだわる必要がないので厳格に順守する必要はありませんが、お布施を包む封筒選びの目安として参考にするとよいでしょう。

白黒の水引がついた不祝儀袋を使う地域もある

白黒の水引のついた不祝儀袋は香典や御仏前を包む際に用いられるのが一般的ですが、地域によってはお布施を包む際に使われるケースがあります。

ただし、白黒の水引がついた不祝儀袋をお布施を包む封筒として使われるのは、基本的に四十九日までの弔事のみです。四十九日以降は水引なしの封筒が使われます。

双銀の水引がついた不祝儀袋は金額が多い場合に使用する

不祝儀袋をお布施でも使う地域では、双銀の水引がついた不祝儀袋も使います。

白黒と双銀の違いは、包む金額の高さです。比較的金額が高い場合に、双銀の水引がついた不祝儀袋を使うケースが多いです。

浄土真宗では紅白の水引がついたお布施袋を使用する

浄土真宗の一部ではお墓を作ったときや仏壇を買ったときの供養で、紅白の水引がついたお布施袋を使用するケースがあります。

ただし、全ての浄土真宗で紅白の水引のついたお布施袋を使用するわけではないので、予め菩提寺に確認してみるとよいでしょう。

黄白の水引がついた不祝儀袋は関西地方で使用するケースが多い

お布施を包む封筒として、黃白の水引がついた不祝儀袋を使用する地域もあります。主に関西地方で用いられるケースが多いです。

ちなみに黄白の水引がついた不祝儀袋を用いる関西地方では、四十九日までは白黒で、一周忌以降から黄白の水引がついた不祝儀袋でお布施や御仏前を包みまむのがマナー。

現在ではどの宗派や地域でも使える水引なしの封筒を使用するケースが一般的なので、無理に水引のついた不祝儀袋でお布施を包む必要はありません。

心配な場合は、菩提寺や僧侶に直接問い合わせてみるとよいでしょう。

お布施の書き方と薄墨の基準を解説

お布施の封筒にも香典と同じように、表書きや裏書きが必要です。あまり細かなマナーはありませんが、より丁寧な印象を与える書き方の方が、受け取る側も気持ちが良いでしょう。

お布施の書き方とともに、薄墨と濃墨を使う基準についても解説します。

お布施に薄墨は使用せず「濃墨」で書く

お通夜やお葬式でご遺族に渡す「香典」は「薄墨」で書く習慣があります。急な弔事で墨をゆっくり磨る時間がなく、急いで駆けつけるという意味から薄墨が使われるようになりました。

お布施は予め準備をしておくもののため、薄墨を使用する必要はなく、通常の濃墨(黒墨)で書いて問題ありません。

近年では薄墨の習慣が少しずつ減ってきており、地域によってはお布施だけでなく香典も濃墨で問題ないとされています。

また、表書きはできるだけ毛筆で書くのが好ましいです。手軽に書ける筆ペンで問題ないので、しっかり丁寧に書きましょう。

▼あわせて読みたい

香典の表書き「御仏前」の場合は「薄墨」NG!薄墨、濃墨の使い分けはこうやって見分ける

お布施の表書きは上部に「御布施、下部に名前を書く

お布施の表書きは基本的に上部に「御布施」、下部に喪主の名前を書きます。予め「御布施」と印刷されている封筒の場合は、下部に喪主の名前を書くだけで大丈夫です。

お布施以外にお車代や会食代をお渡しする場合は、それぞれ別途封筒を用意し、「御車料」「御膳料」と書きましょう。

喪主の名前はフルネームが望ましいですが、名字のみでも問題ありません。

裏面は中袋の有無で書き方が異なる

封筒の裏面の書き方は中袋の有無によって変わります。

基本的に中袋がある場合は中袋に、ない場合は裏面に必要なことを書いてください。

中袋がない場合は裏面に金額と連絡先を書く

中袋がない場合は、封筒の裏面に縦書きで住所、氏名、電話番号、金額の順で書きます。

金額のみでも問題ありませんが、万が一の場合に備えて連絡先を書いておくとより丁寧です。

また、本来は金額を書く必要もありませんが、近年では経理を行ううえで金額が書いてあったほうが好まれる傾向にあるため、なるべく書いておくとよいでしょう。

中袋がある場合は中袋に金額と連絡先を書く

中袋がある多当折りタイプの場合は、外包みの裏面ではなく中袋に金額と連絡先を書きます。

中袋に書くときは、中袋の表に金額、裏に住所、氏名、電話番号などの連絡先を書きましょう。

お布施の金額は必ず旧字体の漢数字で書く

お布施の金額を書くときは、必ず漢数字を用いるのがマナーです。金額は「金○○園也」と書きます。

なお、お布施で使用する漢数字は以下の通りです。

- 壱、弐、参、四、伍(五)、六、七、八、九、拾

- 百、阡、萬

例えば、お布施が5,000円の場合は「金伍阡圓也」、10,000円の場合は「金壱萬圓也」と記入します。

お布施は薄墨ではなく濃墨で、封筒は地域や宗派に合わせて選ぶ

香典は薄墨を使う風習があるため、お布施でも使っていいと思われがちですが。お布施は事前に準備したうえでお渡しするものなので、濃墨で問題ありません。

お布施を包む封筒も、基本的には水引のないお布施袋で良いです。ただし、地域や宗派によっては色の違う水引がついた不祝儀袋を用いるケースがあるので、予め確認しておくとよいでしょう。