戸籍標本は相続手続きを進めるうえで、必要になる書類のひとつです。

被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本は、法定相続人を確定するために必要不可欠であり、相続人の戸籍謄本も各種手続きで求められることがあります。

相続時に必要な戸籍謄本の取り方について、詳しく解説します。

もくじ

相続手続きにおける戸籍謄本の役割

相続手続きにおいて、戸籍謄本は主に以下の2つの役割を果たします。

1.被相続人の死亡を確認する

2.法定相続人が誰かを確認する

戸籍謄本は、被相続人の出生から死亡までの身分事項が記載された公的な書類です。この戸籍謄本を確認することで、被相続人の婚姻歴や子の出生、離婚歴などを把握し、法定相続人を特定することができます。

また、相続人の現在の戸籍謄本を取得することで、相続人が生存していることを証明することができます。戸籍標本の情報は、相続手続きを進めるうえで非常に重要であり、金融機関や不動産登記などの各種手続きで提出が求められます。

| 相続手続きで戸籍謄本が必要になる場面 |

| ・預貯金の払い戻し ・不動産の名義変更 ・株式や投資信託の名義変更 ・生命保険金の請求 ・遺産分割協議書の作成 ・相続税の申告など |

戸籍謄本と戸籍抄本の違いとは?

戸籍謄本と戸籍抄本は、どちらも戸籍の内容を証明する書類ですが、記載される情報の範囲に違いがあります。

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

戸籍謄本は、その戸籍に記載されている内容の全てを証明するものです。具体的には以下の情報が含まれます。

・戸籍筆頭者及び配偶者の氏名、本籍

・戸籍に記載されている全員の氏名、続柄、生年月日

・婚姻、離婚、養子縁組などの身分事項

・死亡、除籍などの記載

法定相続人の確定や相続関係の証明には、戸籍全体の情報が必要となるため、相続手続きでは、原則として提出が求められます。

戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)

戸籍抄本は、戸籍に記載されている方のうち、一部の方についての内容を証明するものです。通常、請求者本人に関する情報のみが記載されます。具体的には以下の情報が含まれます。

・本人の氏名、続柄、生年月日

・本人に関する身分事項(婚姻、離婚など)

・本人の父母の氏名

相続手続きにおいては、原則として戸籍抄本では不十分です。しかし、場合によっては戸籍抄本で足りるケースもあります。例えば、相続人の生存確認のみが必要な場合などは、戸籍抄本で対応できることがあります。

相続で必要な戸籍謄本の範囲と種類

相続手続きで必要となる戸籍謄本は主に2種類あります。必要な範囲と種類について解説します・

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

被相続人の戸籍謄本は、出生時から死亡時までのすべてを収集する必要があります。現在の戸籍謄本だけでなく、除籍謄本や改製原戸籍謄本も含まれます。

被相続人の戸籍をすべて集める理由は、以下の点を確認するためです。

・被相続人の出生と死亡の事実

・婚姻歴と配偶者の情報

・子の出生情報

・養子縁組や離縁の有無

・認知された子の有無

情報を確認することで、法定相続人を正確に特定することができます。具体的に必要となる戸籍謄本の種類は以下の通りです。

| 必要となる戸籍謄本 | |

| 現在の戸籍謄本 | 被相続人が死亡した時点での最新の戸籍 |

| 除籍謄本 | 戸籍から除かれた後の戸籍(死亡や婚姻などにより作成) |

| 改製原戸籍謄本 | 戸籍の様式が変更された際に作成される旧様式の戸籍 |

戸籍謄本を時系列順に並べることで、被相続人の身分関係の変遷を追跡することができます。

相続人全員の戸籍謄本は必要か?

相続人の戸籍謄本も、多くの場合で必要となります。相続人の戸籍謄本は、以下の目的で使用されます。

・相続人の生存確認

・相続人の本人確認

・相続人と被相続人との続柄証明

ただし、すべての相続手続きで相続人全員の戸籍謄本が必要になるわけではありません。

手続きの内容や相手先によって、必要な戸籍謄本の範囲は異なります。例えば、遺産分割協議書の作成時には相続人全員の戸籍謄本が必要ですが、個別の金融機関での手続きでは、該当する相続人の戸籍謄本のみで済む場合もあります。

| 相続人の戸籍謄本が必要となるケース |

| ・遺産分割協議書の作成時 ・相続税の申告時 ・不動産の相続登記時 ・預貯金の払い戻し時(相続人が手続きを行う場合) ・株式や投資信託の名義変更時 |

相続手続きにおいて相続人の戸籍謄本は、本人確認や相続人としての資格証明のために使用されます。

相続で必要な戸籍謄本の取得方法

戸籍謄本の取得方法には、主に3種類あります。それぞれの取得方法について解説します。

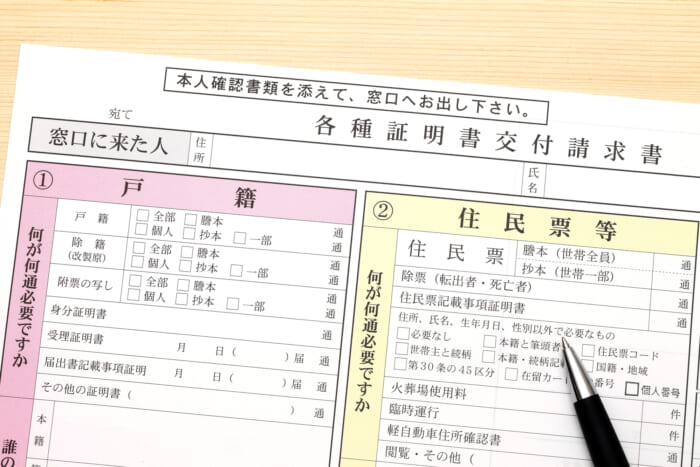

市区町村役場での取得方法

最も一般的な方法は、本籍地の市区町村役場の窓口で直接請求することです。手順は以下の通りです。

1.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)を準備する

2.戸籍謄本交付請求書に必要事項を記入する

3.窓口で請求書と本人確認書類を提示し、手数料を支払う

4.戸籍謄本を受け取る

窓口での請求は、即日発行が可能な場合が多いため、急ぎの場合に適しています。

なお、窓口での請求時には、本人確認書類の提示が必要なため、予め準備をしておきましょう。

| 有効な本人確認書類 |

| ・運転免許証 ・マイナンバーカード ・パスポート ・住民基本台帳カード(写真付き) ・在留カード(外国人の場合) |

郵送での取得方法

本籍は好きなタイミングで、日本国内の好きな場所を選んで変更することができます。そのため、中にはテーマパークや山などを本籍地とする人も多いです。

窓口で取得する場合、本籍地の役場まで行かなければなりませんが、人によっては足を運ぶことが難しい場所に設定されていることも。

もしも本籍地が遠方の場合は、郵送での請求が可能です。郵送で請求する際の手順をご紹介します。

1.戸籍謄本交付請求書を準備する(市区町村のウェブサイトからダウンロード可能な場合も)

2.請求書に必要事項を記入する

3.本人確認書類のコピーを用意する

4.手数料分の定額小為替または郵便切手を用意する

5.返信用封筒(切手貼付、宛名記入済み)を用意する

6.上記すべてを封筒に入れて本籍地の市区町村役場に郵送する

郵送での請求は、発行までに通常1週間程度かかります。そのため、余裕を持って請求することをおすすめします。

コンビニでの取得は可能?

一部の自治体では、マイナンバーカードを利用してコンビニエンスストアで戸籍謄本を取得することができます。コンビニでの取得は、窓口の営業時間外でも利用できる便利な方法ですが、対象となる自治体が限られているため、事前に確認が必要です。

また、コンビニで戸籍謄本を取得するには、以下の条件を満たす必要があります。

・対象自治体に本籍がある

・マイナンバーカードを所持している

・利用者証明用電子証明書が有効である

コンビニでの戸籍謄本取得の手順は以下の通りです。

1.マルチコピー機で「行政サービス」を選択

2.「戸籍証明書」を選択

3.マイナンバーカードを置き、暗証番号を入力

4.要な証明書の種類と枚数を選択

5.内容を確認し、手数料を支払う

6.戸籍謄本を受け取る

初めて利用する場合は操作方法に慣れるまで時間がかかる可能性があるため、余裕を持って利用することをおすすめします。

亡くなった方の戸籍謄本取得方法

故人の戸籍謄本を取得する際は、請求者と故人との関係を証明する書類が必要となります。具体的に必要な書類をご紹介します。

・請求者の本人確認書類

・故人との関係を証明する戸籍謄本(請求者が故人の子である場合は、請求者の戸籍謄本など)

・故人の除籍謄本(死亡記載のあるもの)

必要な書類を準備し、市区町村役場の窓口もしくは郵送で請求します。

戸籍謄本の取得にかかる費用

戸籍謄本の取得費用は、自治体によって若干の違いがあります。一般的な費用をご紹介します。

・戸籍謄本(全部事項証明書):450円/通

・戸籍抄本(個人事項証明書):450円/通

・除籍謄本:750円/通

・改製原戸籍謄本:750円/通

コンビニでの取得の場合も、基本的に同じ金額です。ただし、郵送で請求する場合は、返信用封筒の切手代が別途必要となります。

相続手続きでは複数の戸籍謄本が必要となるため、総額で数千円から1万円程度の費用がかかることも珍しくありません。

戸籍謄本を取得する際の注意点

戸籍謄本を取得する際に、気をつけるべき注意点を解説します。

戸籍謄本の必要部数を確認する

相続手続きで必要となる戸籍謄本の部数は、手続きの内容や相手先によって異なります。不足していると二度手間になることもあるため、予め必要母数を確認しましょう。

| 一般的な戸籍謄本の必要部数(目安) | |

| 金融機関での手続き | 1〜2通/金融機関 |

| 不動産登記 | 1〜2通/物件 |

| 遺産分割協議書の作成 | 相続人の人数分 |

具体的な必要部数は各機関で確認しておきましょう。また、複数の手続きで同じ戸籍謄本が必要な場合は、まとめて取得しておくことをおすすめします。

なお原本ではなく、コピーで問題ない場合もあります。予め確認しておくことで、必要最小限の部数のみに抑えて、費用をある程度軽減できるでしょう。

戸籍謄本を取得できる人の範囲

戸籍謄本を取得できるのは、原則として以下の人に限られます。

・本人または配偶者

・直系尊属(父母、祖父母など)

・直系卑属(子、孫など)

・同一戸籍に記載されている人

ただし、相続手続きの場合は、相続人であれば被相続人の戸籍謄本を取得することができます。また、弁護士や司法書士などの資格者が、依頼者の代理人として請求することも可能です。

戸籍謄本の取得日数

戸籍謄本の取得にかかる日数は、請求方法によって異なります。

・窓口での請求:即日〜数日

・郵送での請求:1週間程度

・コンビニでの取得:即時

郵送の場合は時間がかかるため、余裕を持って請求するように心がけましょう。

法定相続情報証明制度の活用

法定相続情報証明制度は、戸籍謄本の収集と提出の手間を軽減するための制度です。法定相続情報証明制度を利用すると、一度登記所に必要な戸籍謄本を提出することで、以後の相続手続きでは法定相続情報一覧図の写しを使用できるようになります。

| 法定相続情報証明制度の主なメリット |

| ・戸籍謄本の収集 ・提出の手間が省ける ・複数の相続手続きで同じ戸籍謄本を何度も提出する必要がなくなる ・法定相続人の確定が容易になる |

ただし、利用には登記所への申請が必要であり、すべての相続手続きで利用できるわけではありません。利用可能な手続きについては、事前に確認することをおすすめします。

なお、法定相続情報証明制度の利用手順は以下の通りになります。

1.必要な戸籍謄本を収集する

2.法定相続情報一覧図を作成する

3.登記所に申請する

4.法定相続情報一覧図の写しを受け取る

5.相続手続きで法定相続情報一覧図の写しを利用する

相続手続き全体の効率化を図ることができるため、状況に応じて活用することも検討するとよいでしょう。

まとめ

戸籍謄本は相続時において欠かせない書類です。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、および相続人の戸籍謄本を適切に収集することで、法定相続人の確定や各種手続きがスムーズに行えます。

戸籍謄本の取得方法には、市区町村役場での窓口請求、郵送請求、コンビニでの取得などがあり、状況に応じて最適な方法を選択しましょう。

1通あたりの費用は高額ではありませんが、複数枚必要になるため、場合によっては数千円以上もかかってしまうことも。そのため、必要な部数や取得にかかる費用、日数などを事前に確認し、計画的に準備を進めることをおすすめします。

場合によっては、法定相続情報証明制度の活用も検討するとよいでしょう。