弔電(お悔やみ電報)は、お葬式に参列できない場合に送るもので、故人に対してはお悔やみを、ご遺族に対しては励ましを伝えるものでもあります。

弔電はお葬式で読み上げられることもあるため、失礼のないよう忌み言葉を使わないなどの基本的なマナーを守ること、そして故人の宗教に合わせて言葉を変える必要があります。

弔電の基本的なマナーから送るタイミング、紙の選び方や送り方まで詳しく解説します。

もくじ

弔電(お悔やみ電報)を送るシーンとタイミング、送る方法を解説

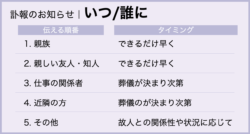

弔電やお悔み電報を送るシーンはどういった場合か、どのぐらいのタイミングで申し込んでおくべきかを解説します。

弔電を送るタイミングは通夜の前

弔電は、やむを得ない事情や健康上の理由で葬儀に参列できない時、弔意を示す手段として送るものです。

送るタイミングはなるべく早いことが理想で、通夜の前に着くように手配します。遅くとも告別式の開始3時間前までには到着するよう手配しましょう。ただし、あまりにも早く送ってしまうと、場合によっては受け取ってもらえないこともあります。通夜の時間等事前に確認してから手配することがおすすめです。

遅れても送らないよりは送った方が良いという考えは、電報には当てはまりません。電報は緊急時の連絡方法として使われるものだからです。万が一、弔電が間に合わなければ送るのを控え、後日香典とお手紙を送付するか、都合を合わせて弔問するようにしましょう。

弔電を送る先は葬儀会場、喪主充に送る

弔電は、葬儀が執り行われる自宅や葬儀場などに送ります。事前に送り先の住所や電話番号を確認しておきましょう。

葬儀がどこで行われるのか分からない場合は、ご遺族宛に送ります。受け取りに間違いがないよう、事前に一報いれると安心です。

宛先は、故人ではなく喪主宛「(喪主の名前)様方」にすることが一般的です。

喪主が分からない場合は、「(故人名)様ご遺族様」「(故人名)様ご一同 様」宛でも問題ありません。

斎場では他にも葬儀が行われることが多いため、必ず宛先はフルネームを記入しましょう。苗字だけでは混ざってしまう可能性もあり、ご迷惑をかけてしまうケースがあるためです。

喪主宛ではなく、直接友人宛や仕事の取引先宛に送ることもできます。

その場合は「(喪主の名前)様方・(友人または取引先の名前)様」充で送りましょう。

もし取引先の方に送る場合は、ここでは肩書はつけません。そして、宛先に故人の名前を書くことのないように注意してください。

差出人の表記はご遺族が見て分かるよう、差出人名と故人との関係を一言添えると良いでしょう。

学校・会社関係者など複数人で送ることもあると思います。連名で送る場合は代表者と関係者の名前をきちんと記載すると丁寧で良いです。

連名の場合、年や役職が上の人の名前から順に書きますが、立場が同じ、あるいは違いが分からなければ、年齢順か五十音順でも結構です。

もし4人以上であれば、「〇〇一同」とするほうがすっきりとして良いでしょう。

会社から出す場合は、「〇〇株式会社 代表取締役〇〇」と代表者の名前を記載します。

弔電の代表的な申し込み方を3つ解説

弔電の送り方は、主に三つあります。

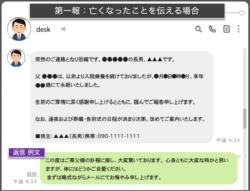

1.電話で弔電を申し込む〜「115」へダイヤルするだけ

一つ目は電話で申し込む方法です。昔からある代表的な方法ですね。お葬式まで日の余裕がない方や、初めて送る方でいろいろ相談したい方にもおすすめです。

局番なしの「115」をダイヤルするだけで、19時までの申込みであれば、当日中に全国への配達が可能になっています。

オペレーターの方が状況に合わせてアドバイスをしてくれるため、初めて利用する方でも安心して依頼できるのが魅力です。

なお電報の料金は、使用した電話番号へ電話料金と一緒に請求されるのでご注意ください。

2.インターネットから弔電を申し込む〜24時間受付可能

二つ目は、24時間受付可能なインターネットサービスで申し込む方法で、基本的に電話より安い料金設定となっています。

WEBフォームから入力した情報が完成イメージとして表示されるため、イメージと合っているか、内容に相違がないか、自分の目で確かめることができます。

依頼先によって当日に配達可能かどうかは違うため、必ず葬儀の日程や時間を確認し、間に合うように手続きをしましょう。

3.郵便局のレタックスから弔電を申し込む〜郵便局窓口で対応可

三つ目は、郵便局のレタックスというサービスです。お近くの郵便局の窓口から申し込めるほか、FAXやインターネットからも申し込めます。

窓口から弔電を送る場合は、専用の原稿用紙にメッセージの内容を記入するだけでなく、希望であれば手書きの文字やイラスト入りの温かみのある電報を送ることが可能です。

他にも最近では、佐川急便系列のベリーカードという電報サービスができました。台紙のデザインが豊富で、比較的料金をおさえて手配が可能です。

それぞれにメリット・デメリットがあるので、状況に応じて検討してみてはいかがでしょうか。

家族葬の場合は、必ず事前に確認してから送ること

近年増えている家族葬ですが、その名の通り家族や親族、ごく限られた親しい友人のみで執り行う葬儀のことです。

家族葬ではご遺族が弔問や香典だけでなく、弔電も辞退されることも多いです。

弔電を送ってはいけないわけではないですが、特にご遺族から直接連絡を受けたのであれば、送らない方が無難かもしれません。

また人づてに聞いた不幸で、状況を知る前に勝手に弔電を送ることは控えた方がいいです。

どうしても弔意を示したい時は、四十九日開けくらいを目途に、お手紙を送るか、ご遺族に事前に連絡し、弔問してみてはいかがでしょうか。

弔電の相場と台紙に選び方のポイントを解説

弔電を利用するうえでの料金相場と台紙の選び方は難しくありません。立場と関係性に応じて選ぶと良いでしょう。

弔電にかかる料金の相場は3,000円〜5,000円程度

弔電の料金は電報に記載の文字数と台紙の種類によって、500円~10,000円と大きく差がありますが、一般的な相場は3,000円~5,000円程度です。

台紙の種類は様々あり、メッセージカードのみのものやうるしやちりめんで装飾されたおしゃれなもの、花や線香が付随したものがあり、種類によっても金額がかなり違います。

弔電の台紙を選ぶ時のポイントは故人との関係性

弔電の台帳の選び方の大きなポイントは、亡くなった方との関係性です。

親しい友人だった相手に送るのか、ビジネスの相手に送るのか。また、個人的に送るのか、組織として連名で送るのかによっても変わってきます。

ビジネスの相手に送る場合は、見た目が華美すぎず、安すぎない3,000円程度の台紙を選びましょう。

個人で送る場合は、香典の金額に見合うものが良いです。

例えば3,000円の香典を渡す関係性であれば半額の1,500円程度で問題なく、仮に香典が5,000円であれば2,000〜3,000円程度が妥当です。

弔電(お悔やみ電報)の文例|故人への心をこめたメッセージ

弔電を送る際のマナーは大切にしよう

弔電に記載する内容は決まりがなく、自由に想いを記すことができますが、おさえておきたいマナーがいくつか存在します。

敬称を使うこと〜ご尊父様・ご母堂様など

故人へ敬意を込め、必ず敬称を使いましょう。敬称は以下参考にしてみてください。

| 故人と受取人との関係 | 故人の敬称 |

|---|---|

| 受取人の実父 | ご尊父様/お父様 |

| 受取人の実母 | ご母堂様/お母様 |

| 受取人の配偶者 | ご主人様/ご令室様 |

| 受取人の義父・義母 | ご岳父様/ご岳母様 |

| 受取人の子ども | ご子息/お嬢様 |

| 受取人の兄弟/姉妹 | ご令兄様(ご令弟様)/ご令姉様(ご令様) |

忌み言葉を避けること〜四や九、重ね言葉など

例えば四(死)や九(苦)などの音が不吉な言葉を連想させるもの、浮かばれないなどの不幸な言葉は避けましょう。

「度々」などの重ね言葉、そして「死ぬ」や「生きる」などのあまりにも生死に直接的な言葉も、相手を不愉快な気持ちにさせてしまう可能性もあるので控えます。

宗派によって表現を変えること〜冥福・成仏など

宗派によっても、避けなければいけない語句があります。日本は仏教が多く、「仏」「冥福」「成仏」「ご愁傷様」「供養」「往生」など、良く使われている語句は全て仏教用語です。

そのため、こういった言葉は神道やキリスト教の方には、ふさわしくありません。

さらに「お悔やみ」という語句は神道においては使えますが、キリスト教ではその言葉も使えません。

プライベートな話は控えること〜トラブルにつながることも

忌電をは故人への哀悼の意として送るため、個人的な内容も書きたいと思うかもしれません。ただし、プライベートな話は後々トラブルに繋がる可能性もあります。

基本的に誇示的な内容は避けるようにしましょう。

そもそも弔電は故人へのお悔やみの言葉であると同時に、遺族に対する励ましでもあります。

遺族にも十分に配慮したメッセージを送るよう心がけましょう。

弔電の文例を宗教別に紹介

基本的な弔電の流れは、まず最初に亡くなったこと悼み哀悼の気持ちを表します。

次に参列ができないため、遠方より冥福をお祈りしますという内容が続き、最後にご遺族の気持ちを慮り、激励する言葉で締めるのことが一般的です。

ここでは同じ文章を宗教別に紹介します。

故人が仏教の場合の弔電文例

| (宛名:喪主名)様 ご尊父様のご逝去の報に接し、謹んでお悔やみを申し上げます。 もうあの笑顔にお会いできないのかと思うと、寂しくてなりません。 在りし日のお姿を偲び、ご冥福を心からお祈りいたします。 差出人(〇〇中学 〇〇年卒 学友) |

故人が神道の場合

| (宛名:喪主名)様 ご尊父様のご逝去の報に接し、謹んでお悔やみを申し上げます。 もうあの笑顔にお会いできないのかと思うと、寂しくてなりません。 在りし日のお姿を偲び、御霊の安らかならんことをお祈りいたします。 差出人(〇〇高校 〇〇年卒 学友) |

故人がキリスト教の場合

| (宛名:喪主名)様 ご尊父様のご逝去の報に接し、ご遺族様のお悲しみいかばかりかとお察しいたします。 もうあの笑顔にお会いできないのかと思うと、寂しくてなりません。 在りし日のお姿を偲び、心安らかな眠りにつかれますようからお祈りいたします。 差出人(〇〇大学 〇〇年卒 学友) |

まとめ|葬儀に参列出来ない場合は弔電でお悔やみの意を伝えよう

なんらかの事情で葬儀に参列できない場合、弔電でお悔やみの意を伝えることができます。

ただし、最近では家族葬も増えてきているので、事前に遺族の意向を確認することが大切です。

弔電は遅くとも告別式が行われる前までに送るのがマナー。葬儀の日時を事前に確認し、なるべく早く手配することを心がけましょう。

現在は供花の代わりにもなる、3Dのプリザーブドフラワーがついている台紙も存在します。種類も豊富になってきたので、状況に応じて一番相応しいと思う台紙を選ぶと、より哀悼の意も伝わることでしょう。

故人との関係性が深ければ深いほど、参列できない時はもどかしい気持ちになるかと思います。参列できないと分かった場合には、弔電をお送りした上で、改めて時間を作り手紙を送ったり、できるならばご遺族の予定を伺ってから弔問したりするとご遺族にも喜ばれるのではないでしょうか。