納骨は一般的に四十九日や一周忌におこなわれることが多いですが、実は決められた時期はありません。

忌日・年忌法要で納骨がおこなわれるのは、主だった親族が集まりやすいとの理由があるからです。

また、納骨をするだけでなく、手元供養という方法もあります。納骨をするのが寂しいと感じられる方が、骨の一部を手元において供養するのが手元供養です。

納骨を希望する方には適した5つの時期の解説、また、納骨しない方に手元供養に関する最新情報を詳しく解説します。

もくじ

一般的に納骨に適しているとされている5つの時期とは

納骨に定められた時期はありませんが、四十九日の満中陰法要(まんちゅういん)やその後の忌日・年忌法要にあわせて行われる傾向が強いです。

世間では四十九日や一周忌までを比較的大きな規模で執り行います。つまり、言い換えればその時には参列者も集まりやすいということです。

中には遠方から駆けつける人もいるので、納骨式を別の日に設けて再度来てもらうよりも一度に済ませることができ、負担を減らすことができます。また、一緒に行った方が費用を抑えられるという利点もあるので、法要と同日におこなわれることが多いのでしょう。

その他に、お墓の問題もあります。

すでに納骨堂や永代供養墓、故人もしくは代々承継しているお墓があればすぐに納骨することもできますが、これからお墓を建立予定という家ではすぐに納骨をすることができません。

そのため、必然的に四十九日法要、それ以降となってしまうケースも多いです。墓地・霊園探しからお墓の建設まで早くて1ヶ月半、平均2ヶ月前後かかります。

納骨に適しているとされる5つの忌日・年忌法要を紹介します。

1.四十九日法要

亡くなってから49日間は、故人の魂はまだ行き先が定まらずこの世にとどまっています。

そしてさまざまな裁きを受けたあと、49日目に来世が決まり、魂はそこへ向かうのが仏教の考えです。

この世から離れる日=忌明けであり、位牌の開眼供養もおこなわれ、葬儀としての儀式に区切りがつくと考えられます。

そのため、すでにお墓を持っている家は、四十九日法要に納骨を合わせる傾向が強いです。

しかし、場合によってはまだお墓ができていないこともあるのでしょう。その場合は、四十九日以降の法要を合わせます。

2.百か日

百か日法要は四十九日ほど大々的にはおこなわれませんが、卒哭(そっこく)といって中国では命日から百日目を悲しみの区切りとして、これ以降は日常に戻ります。

亡くなってから三ヶ月、気持ちを切り替えるにはいい頃合いなのかもしれません。この頃になればすでにお墓も完成していますので、余裕をもって日程を組むことができます。

3.一周忌

四十九日についで多いのが一周忌です。命日から一年、喪が明けるタイミングでもあるため、比較的盛大に法要を執り行います。

遺骨とはいえ、故人と離れがたい気持ちの方もいるでしょう。その他にもお墓を建てる場合、経済面等の現実問題で一年間手元供養をして検討したという家も多いようです。

新しくお墓を建立するということは、残された家族も入るということ。お墓建立にはハイブリットコンパクトカー1台分に相当する費用がかかります。慎重になって時間がかかることはよくある話です。

4.三回忌

故人が亡くなった日を一回忌、それから丸二年経った命日を三回忌といいます。納骨に数年かかるのは稀ですが、家ごとに事情があり理由もさまざまです。

家族の個人化もその一つで、家の問題であるお墓を第一優先事項とは捉えず、個々の生活を優先した結果、納骨が遅くなることがあります。

お墓の承継に対する義務感は男女で大きく異なるとの調査結果もあり、家庭内でのお墓に対する価値観の違いが納骨を遅らせる要因の一つとも考えられます。

少子高齢化時代の墓を考える / 参議院 第三特別調査室 小林美津江

また、せめて三回忌までは遺骨をそばに置いておきたい、そう願う方がいるのも事実です。

四年後の七回忌まで待つ方もいますが、親戚の中には、遺骨を長く手元に置いておくことを良しとしない方もいます。そう考えると、納骨のタイミングは遅くとも三回忌までが全員が納得いく方法なのかもしれません。

5.新盆

新盆(西日本では初盆)は読んで字のごとく、故人が亡くなってはじめて迎えるお盆です。正しくは、四十九日後に初めて迎えるお盆のことです。

新盆は通常よりも盛大におこなわれることが多く、何より世の中はお盆休み期間であり、親戚一同集まることも可能です。

この時に納骨式もあわせておこなう家庭も一定数います。

ただし、寺院にとってお盆は繁忙期。たとえ檀家であっても早い時期に日程を決めて、依頼する必要があるでしょう。

宗派ごとに異なる納骨時期

神道では火葬後、墓地に直行して納骨することがありますが、仏教のように期間を置く家も増えています。

いざ納骨日を決めたら仏滅だった、そういうことはよくある話ですが、六曜は中国の古い占いであり、仏教とはまったく関係はありません。

ただ、火葬場は友引に休むことがあるので、仏式の葬儀にもかかわってくる場合もあります。仏教徒の方でしたら、お日柄を気にする必要はありません。

次の項目では、宗派の解説を兼ねて最適な納骨時期を紹介します。

浄土宗

平安時代後期、法然上人によって開かれたのが浄土宗です。

南無阿弥陀仏を10回唱える十念は、阿弥陀如来の本願を信じて唱えることで生きている内に浄土での往生が約束されます。

法要は故人の浄土への往生の助けをおこなうための供養ですが、浄土宗では生きている時に往生が決まっているので必要はありません。

寺院側も、納骨は一般的に四十九日法要におこなうようですとの表現にとどまり、期日への言及そして断言はしていません。

浄土宗の総本山である知恩院では、納骨は予約がなくても合祀タイプであれば即日可能となっています。

個別タイプは生前から予約もできることから、火葬後、すぐに納骨することができます。

浄土真宗

浄土宗の法然上人の弟子であった親鸞上人が興されたのが浄土真宗です。基本的な死生観は浄土宗と同じであり、納骨に関する姿勢も同様です。

ただし、納骨の方法は異なり、本骨(喉仏)だけは親鸞上人が眠る本山に合祀されます。

西本願寺は大谷本廟、東本願寺は大谷祖廟に持参し、本骨と胴骨にわけ、胴骨を先にお墓に納骨します。

本骨は百か日法要、もしくはそれ以降の年忌法要の時に行われるのが一般的です。

とはいえ、こちらも決まり事ではなく、寺院側も地域の慣習や家庭の事情にあわせて、納骨四十九日、一周忌、三回忌、お盆、お彼岸に行うことをすすめています。

真言宗

大日如来をご本尊とし、弘法大師によって開かれた真言宗は現在十八の宗派と本山を有します。その総本山が日本発の密教寺院である東寺・教王護国寺で、唐から戻った弘法大師が任されました。

即身成仏、苦行を積むことで生きている内に悟りを開き仏になることを目指します。

修学の場として開かれた高野山・金剛峯寺は、弘法大師入場の聖地として時の有力者から庶民まで、多くの人々から信仰を集めました。

真言宗では四十九日で魂は浄土へ行きますが、魂は永遠とされるために忌日・年忌法要での追善供養は必要です。

宗派によりますが、真言宗も浄土真宗と同様に喉仏を開祖の霊廟のある高野山奥之院で合祀します。奥之院での納骨には書類の必要はありません。

真言宗でも納骨時期への言及はありませんが、四十九日法要が終わると菩提寺から納骨を勧められる場合もあるようです。

キリスト教の場合

キリスト教は、死後、最後の審判・復活の日に再び肉体を持ち新たなる王国で永遠に生きることを最終目標とした宗教です。

本来は土葬ですが、お墓事情・COVID-19問題などから海外でも徐々に火葬する人が増えています。

日本はすでに火葬文化であるため、国内のキリスト教徒の方々もほとんど火葬です。納骨に関しては仏式同様四十九日、または火葬後すぐの場合もあります。

日本のカトリック教会では納骨日に関する言及はないので、生活する地域の風習にあわせても問題ありません。

プロテスタントでも納骨期限への言及はありませんが、できるだけ早い方が良いとされています。

双方とも、納骨のミサ・記念式は執り行うべきとの考えで、従来のミサ(カトリック)・記念式(プロテスタント)にあわせて納骨をおこなうこともあります。

カトリック

三日目・七日目・三十日目、仏教でいう年忌法要である昇天記念日におこなわれる追悼ミサ。

プロテスタント

亡くなってから一ヶ月後の昇天記念日の記念式、もしくは一年・三年・七年目の昇天記念日。

キリスト教の布教は、布教先の文化風習を取り入れる事で広まり、土地ごとに独自のキリスト教文化を作り上げてきた歴史を持ちます。納骨は宗教ではなく風習であるとも言えるでしょう

納骨するのが寂しい場合は手元供養という手も

たとえ骨となったとしても愛する人と離れがたいと思っている人はいつの世にも、どの国にもいるでしょう。

特にヨーロッパなどでは遺骨を身近に置いておくための、宝石を散りばめた器などがありました。

日本ではまだまだ認知度が低い手元供養グッズ。昨今では技術の発展とともに、遺骨を肌身離さず常に一緒にいられる方法もできました。

現代における手元供養をいくつか解説します。

遺骨ダイヤモンド

コーヒーカップ一杯分の遺灰を1300℃の高温で圧縮すると、最大1.5ct(直径7.4mm)のダイヤモンドができます。

カラット数にもよりますが、ダイヤモンド生成で最短で6ヶ月、カット&研磨を含めると1年~1年半の日数がかかります。料金は0.2ct(直径4mm)で40万円前後です。

窓口は日本国内にありますが、実際に作るのはアメリカ・スイスといった海外のラボです。

天然ダイヤモンド同様、カラーレスもあればピンクやイエロー、ブルーなどといったカラーものもあります。

できあがったダイヤモンドにはGIA・米国宝石学会の鑑定書がつき、愛する人が地球上で最も硬く、美しい輝きを放つダイヤモンドとなって未来永劫受け継がれていきます。

アクセサリー

18金やシルバー、真鍮などをベースにメッキされたスワロフスキーなどを施したコスチュームジュエリーのペンダントやロケットなど、遺灰が入れられるタイプのものが数多くあります。

特に昨今のペットブームを受けて、その数も増加しました。

専用ではないものの、有名ブランドのボトルタイプのペンダントに遺灰を納める人もいます。

フォトフレーム

遺灰をフォトフレームに加工するサービスがアメリカにあります。

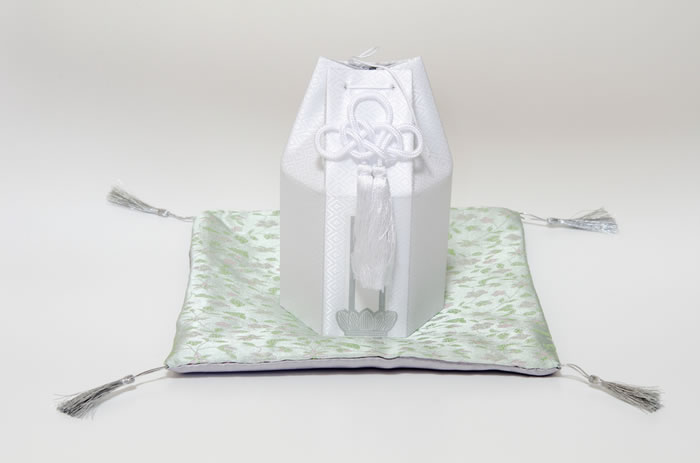

ミニ骨壷

最近、一見遺骨が入っているようには見えない、デザイン性の高い小型の骨壷もあります。

お花を象った器、ベネチアングラスのような鮮やかな色と丸みを見せるガラス製、高級ブランドの香水瓶のような器など多種多様です。

価格も幅も広く、数千円のものもあれば芸術性の高い物では数万円以上のモノも。

埋葬許可証の手配

自宅で安置する手元供養には埋葬許可証といった書類は必要ありません。

ただし、手元供養後にお墓や納骨堂に納める際、必要となる場合がありますので決して無くさないようにしましょう。万が一紛失した場合は、お住いの自治体窓口で再発行の手続きを行います。

埋葬許可証と

死体火埋葬許可証を火葬場に提出。火葬後、火葬許可証執行済みの判が押された埋葬許可証を受け取ります。

正しくは、火葬済みの印が押された火葬許可証であり、これを一般的に埋葬許可証と呼んでいます。

まとめ|四十九日や一周忌に納骨されることは多いが決まった時期というものはない

仏教各宗派、神道、キリスト教における納骨の取り決めについては、どこも明確な決まり事はありません。

それぞれの慣習に合わせて行うのといったスタンスです。

ただし浄土真宗においては遺骨を分けて納骨する慣習があるため、四十九日が最適と言えるでしょう。

しかし、宗教にとって重要なのは魂の扱い・状態のため、納骨に関してはお墓事情と家庭の事情に合わせて対応をするのがベストです。